「『AX』はDXの延長線上にある」日立が定義するAI変革の本質

ChatGPTの登場以降、経営・事業戦略の最重要キーワードとなった「AI」。その活用を軸とした「AIトランスフォーメーション(AX)」は、今やあらゆる企業にとって避けては通れない命題となった。国内最大級の事業規模を誇り、社会インフラからデジタルシステムまで幅広く手掛ける日立製作所(以下、日立)は、この変革の波にどう向き合っているのだろうか。

同社でAI戦略をけん引する吉田順氏は、AIを単なる技術トレンドではなく、これまで推進してきた「DX」の延長線上にあるものだと位置づける。

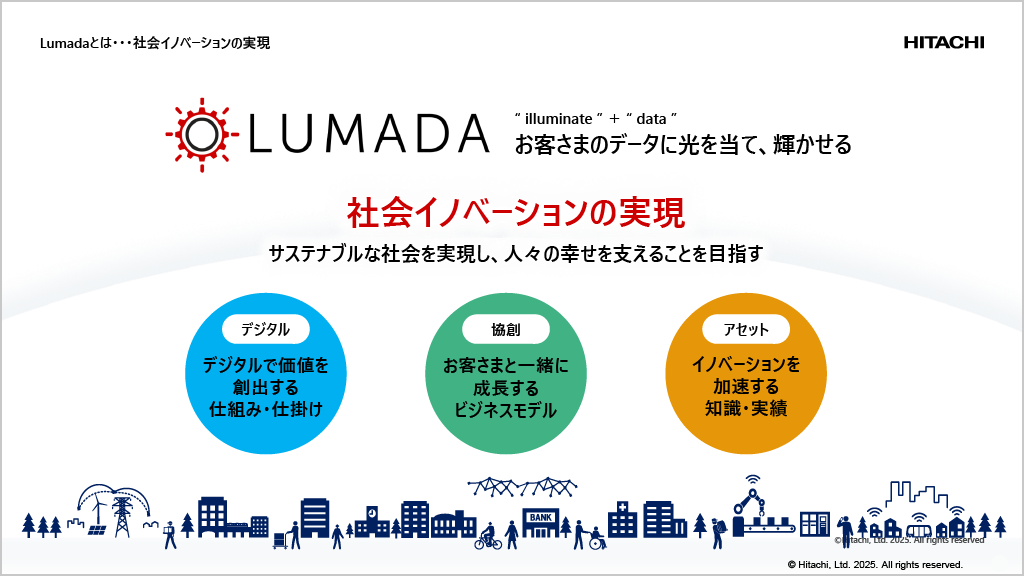

「日立では2016年から『Lumada(ルマーダ)』として、変革に取り組んできた。あくまでも、AIはその延長線上にあるものだ」(吉田氏)

[画像クリックで拡大]

日立が経営計画『Inspire 2027』[1]の成長戦略として掲げるLumadaは、データに焦点を当てながら同社のビジネスドメインを強化していくためのアプローチだ。現在、「Lumada 3.0 Powered by AI」としてAIを全面に押し出す形となったが、その中核には当初からAIが据えられてきた。過去のLumada 1.0や2.0では、マシンラーニング(ML)を用いた画像認識や設備の故障予兆検知などが中心だった。しかし、生成AIの登場が状況を一変させる。「ここまでAIが民主化されるとは、誰も思わなかった」と吉田氏が振り返るように、生成AIは技術者だけでなく、すべての従業員がAIに触れる機会を創出した。

吉田氏自身も、初めてChatGPTに触れた際の衝撃を「いやもう、『すげえ』って一言でしか表せない」と率直に表現するとともに、「ビジネスシーンが一気に変わることを確信した」とも語る。この“AIの民主化”こそが企業におけるDXを一段進めることになり、Lumadaのさらなる原動力にもなっていく。

2023年、当時の小島啓二社長(現 取締役 副会長)や現任の徳永俊昭社長らが「AIを推進していく」という明確なメッセージを継続的に発信すると、新たな役職の設置や組織整備、大規模な投資といった施策が迅速に進められた。とはいえ、巨大組織における変革の推進は、トップの大号令だけでは成し遂げられない。同社のAX戦略は、経営層によるトップダウンに加えて、現場から自発的に生まれるボトムアップの機運を“両輪”で駆動できており、これがAXを前進させるための燃料となっている。

「日立はトップが言えば、全員が動く会社ではない。一人ひとりが考え、“腑に落ちる”ことで動きだす」と吉田氏。この「腑に落ちる」体験をいかに創出するかが、ボトムアップでのAI推進の鍵だという。そこに大きな役割を果たしているのが、「AIアンバサダー」制度[2]だ。

これは技術を説くような「エバンジェリスト」ではなく、「AIが好きな人」をアンバサダーとして任命することで、草の根でのAI推進役を担ってもらう取り組みである。

その成功事例として、北海道支社のケースが挙げられる。同支社に在籍する、エンジニアリング経験をもたない営業担当の松永健二郎氏は、AIへの情熱から自発的に勉強会やコミュニティ活動を展開。その熱意が周囲に伝播した結果、北海道支社では従業員のAIツール利用率が100%近くにまで達している。吉田氏は「彼のようなキードライバーとなる従業員がいることで、社内でのAI活用は浸透していく」と話す。単にツールを導入するだけでなく、現場に「楽しそう」「面白そう」と感じさせ、自走を促すための仕掛け人を作る。この人間的なアプローチこそが、日立のボトムアップ戦略の核心であり、巨大組織の末端まで変革の熱を届ける原動力となっているのだ。

[1] 株式会社日立製作所「日立グループ新経営計画『Inspire 2027』」(2025年4月28日、PDF形式)