現場への丸投げを防いだAI合宿 部長陣の足並みがそろったきっかけは

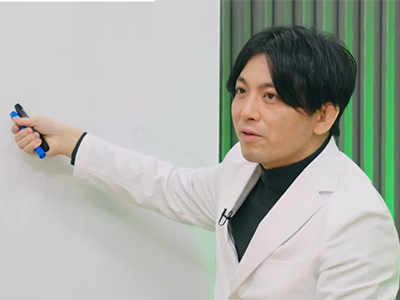

──MIXIにとって、AIはどのような役割を担っているのでしょうか。

村瀨:toC向けのサービスにおいて、AIは究極のパーソナライゼーションができるツールだと思っています。とはいえ、単に個人の好みに合わせたレコメンドは、もはや当たり前でしょう。コミュニケーションの促進にこそAIを活用していく。それが、我々の目指すところです。

たとえば、子どもの写真・動画共有アプリ「家族アルバム みてね」では、毎月アップロードされる写真や動画をAIが解析し、自動でフォトブックを提案します。このとき、AIが特定の人物を中心にスコアの高い写真を選び、家族全員がストーリーとして描かれるように作成してくれるんです。これはまさに、AIが家族のコミュニケーションを活性化させている良い例だと思います。

社内でも同様に、AIが事業部門と法務部門の間に入ってコミュニケーションを円滑にするなど、人と人をつないでくれています。事業部側の意図と、法務部側の求める情報が食い違うことは珍しくありません。そこで、ChatGPTで対話しながら特定のタスクに特化したAIを作れるGPTsを使っています。法務部が作成したGPTsに各事業部が意図を入力すると、必要な情報が整理され「チケット」として自動生成されるんです。このように、AIが人と人との橋渡し役を担うケースが、社内で増えてきています。

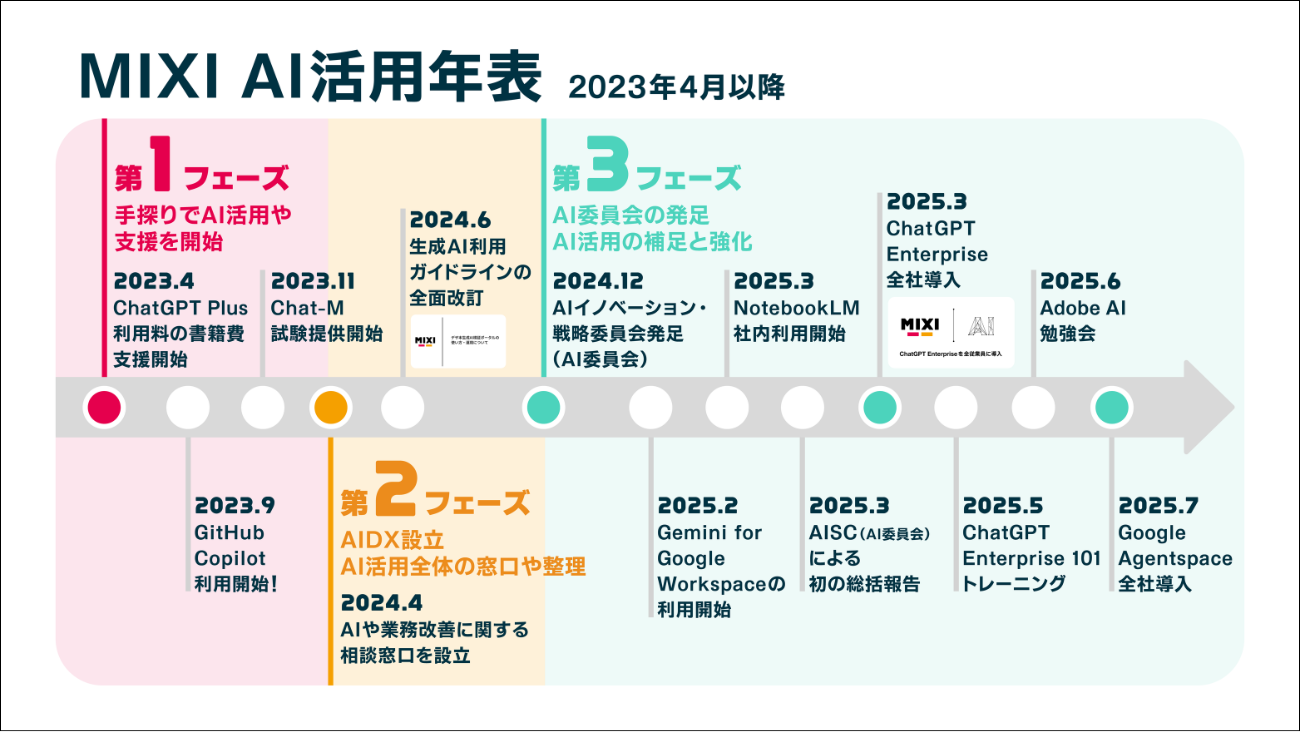

──特に2025年に入って、社内のAI活用が活発化したそうですね。

村瀨:はい。それ以前に、2023年のはじめ頃にも、AI活用のための補助を出すなど工夫をしましたがなかなか浸透せず、使う人と使わない人の二極化が進んでいました。“使った人にしか、その良さがわからない”のが、AIだと思います。隣にいる同僚に「こんなところが使いやすい」と言語化するのも、少し難しい。

そんな状況が変わったのが、2024年12月です。私が委員長となり「AI推進委員会」を立ち上げました。全部署から選出された推進担当者や部長陣を「AIアンバサダー」として任命し、現場主導でAI活用を推進する体制を整えたんです。

──それにより、現場でのAI活用が大きく前進したんですね。

村瀨:正直、最初はつまずきもありました。AIの良さを深く理解して興味をもっている部長と、そうでない部長との間に、大きなギャップがあったからです。

前者の場合、自部署ではどんな使い方ができるのか、なんとなくのイメージをもってくれていました。一方で、後者は「上からいわれたから、とりあえず検証してみて」など、指示出しが曖昧になります。これでは、現場の社員が疲弊してしまう。

そのため、AI推進委員会の発足時に部長たちを集め、約1日かけて合宿を実施しました。「AIで自部署がどう変われるのか」を全員で議論し、最終的には自分の言葉で宣言してもらったんです。その際、他のリーダー層からいくつもの質問が飛んできます。自然と真剣に考えるようになってくれました。おかげで、全員が同じ方向を向いたと思います。もし合宿がなければ、一部の部署ではAI導入が丸投げ状態だったかもしれませんね。

──実際の現場社員の変化を教えてください。

村瀨:現在、全社員の99%以上がAIを使って仕事をしている状態です。7月に、AI前提のワークフローに変えるよう社内へ周知しました。当社のPoCでは、AIを活用すると大体3ヵ月で生産性が80%向上するケースが多いんです。それを、たとえば「1週間でやってください」となると、AIを使わざるを得ない。飽きるという次元ではなくなります。その中で課題があれば、AIアンバサダーが教えてくれる体制です。