AIによる「思考力低下」は本当か?

急速に社会実装が進む「AI」に対し、多くの人々がその恩恵を実感する一方、「AIに頼ることで、“考える力”が失われてしまうのではないか」という漠然とした不安の声も聞こえてくる。2000年代前後のインターネット普及期、スマートフォンが浸透した段階でも、同様の意見は多く聞かれた。この普遍的な問いに対し、長年にわたり教育の現場から社会変化を見つめてきた小宮山利恵子氏は、「この懸念は半分正しく、半分は誤解」と話す。

この言葉の真意は、AIと人間の得意領域を明確に切り分けることにある。小宮山氏によれば、AIが担うべきは“再現性の高い”領域であり、特に一定の作業を正確かつ高速で反復するような場面はAIの独擅場だ。また、「生成AI」の登場で、インターネット上にあるデータなどを学習させることで、高精度な文章や画像、動画、音楽なども出力できるようになった。

しかし、これは人間の“考える力”が不要になることを意味しない。むしろ、AIの登場によって、これまで以上に人間固有の能力が求められる時代になったと同氏は強調する。

「本来、人間が最も力を発揮すべきは、問いを立てることや選択肢の中から意味のあるものを選ぶことでしょう。AIが台頭することで、そうした『問いを立てる力』や『文脈を読み取る力』が一層問われています」(小宮山氏)

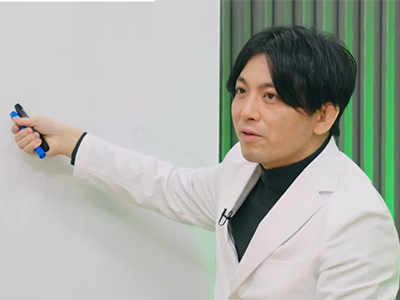

株式会社リクルート スタディサプリ教育AI研究所

国立大学法人 東京学芸大学大学院 教授

小宮山 利恵子氏

「生成AI活用普及協会」理事、ANA「旅と学びの協議会」代表理事なども務める。キャンプインストラクター、小型船舶1級免許、狩猟免許、AOWダイビングライセンス、国内A級自動車競技ライセンス、唎酒師、寿司職人(修了証)、お肉検定1級、オイスターマイスターなど多数の資格を取得。今春から東京海洋大学大学院で食品の安全流通について研究。著書に『好奇心でゼロからイチを生み出す「なぜ? どうして?」の伸ばし方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。

つまり、AIが出力したデータを鵜呑みにするのではなく、意味を文脈から読み取り、新たな問いを立て、次のアクションにつなげる。この一連の思考プロセスこそが人間にしかできない、付加価値の源泉になるという。

この潮流は、教育の世界から見るとより鮮明だ。近年、教育現場では単なる知識の暗記から、自ら課題を見つけて研究する「探究型のまなび」へのシフトが顕著であり、文部科学省は「総合的な学習(探究)」として推進している。偶然にもこの動きは、AIの普及と軌を一にしており、小宮山氏は「AIが探究学習を後押しするのではないか」と分析。実際、2018年度の学習指導要領の改定、2022年度には高校で探究学習が導入されると、大学入試でも総合型選抜や探究学習を重視する選考が増加傾向にあるなど、社会が求める人材像が変化している。

こうした背景からも「AIが思考力を奪う」のではなく、「AIが“思考の質”を変えていく」と捉えるべきであろう。単に“思考力”と十把一絡げにせず、再現性の高い部分はAIに任せ、人間はより創造的かつ本質的な問いに向き合い、考える。AIの普及は、人間ならではの“知性”の在りかを再認識させる契機となっているのかもしれない。

では、探究学習などを通してAIとの付き合い方、人間本来の思考力を養っていくことが難しいビジネスパーソンは、どのように「AIとの役割分担」を進めていけばよいのだろうか。